Lokalisation

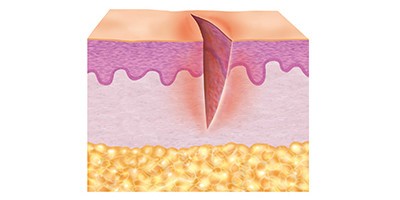

Narben auf Körperteilen, die häufig in Bewegung sind, befinden sich ständig unter Zug. Diese andauernde Zugspannung kann zur Bildung unerwünschter Narbenausprägungen führen.

Lebensalter

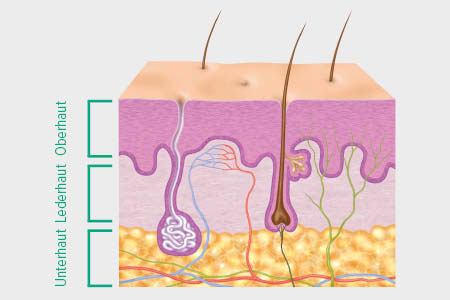

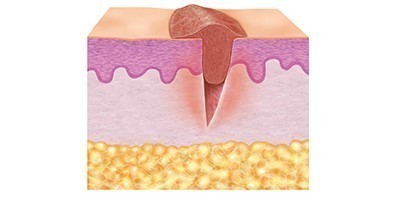

In fortgeschrittenem Alter heilen Wunden schlechter, da sich die Hautstruktur verändert. Elastizität und Fettschichten werden weniger, die Blutversorgung nimmt ab. Kinder und Jugendliche neigen zu dickeren und wulstigeren Narben, da oftmals zu viel neues Bindegewebe produziert wird.

Hautdicke

Dickere Haut bildet sichtbare und deutlichere Narben. Die Hautdicke nimmt ab dem Kindesalter zu, mit dem 65. Lebensjahr wieder ab.

Hauttyp und Herkunft

Menschen afrikanischer und asiatischer Abstammung neigen durch starke Neubildung von Bindegewebe verstärkt zu Narbenbildung und auch Wucherungen von Narben.

Weitere Erkrankungen

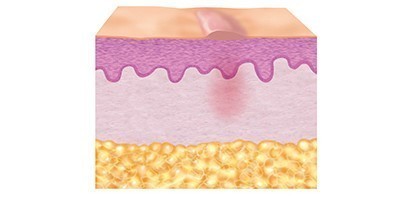

Begleiterkrankungen oder Vorerkrankungen (Durchblutungsstörungen, Diabetes etc.) haben einen negativen Einfluss auf die Narbenbildung.